2025-09-14

2025-09-14  2025-09-14

2025-09-14  2025-09-14

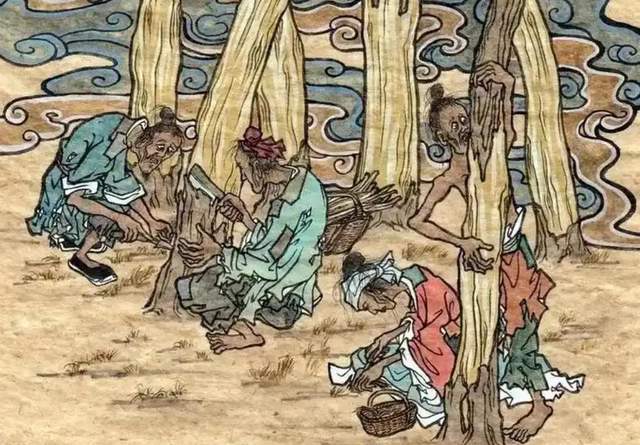

2025-09-14 在朝鲜李氏王朝时期,频繁发生的饥荒往往由自然灾害与人为因素共同导致。史料记载,曾持续十余年的一场特大饥荒尤为惨烈——连年不断的旱灾、蝗灾与洪涝让农田绝收,而官府不仅未施以援手,反而变本加厉地征收苛捐杂税、强征民夫,使得灾情雪上加霜。这场灾难最终夺去了全国三分之一以上人口的生命,死亡人数高达数百万。

值得注意的是,沿海地区的百姓存活率显著高于内陆。这并非单纯因为靠海能吃鱼——即便捕到鱼,渔民也必须优先缴纳官府摊派的渔税,否则将面临劳役惩罚。饥饿导致体力不支,捕鱼效率自然低下,形成恶性循环。那么,沿海居民究竟如何找到生机?

朝鲜文人李裕元在《林下笔记》中记载了一个关键转折:咸镜道明川郡一位姓太的渔民偶然捕获了一种无名鱼类,因不敢私藏便献给当地官员。官员品尝后惊为天人,遂以渔民姓氏太与地名明川结合,将其命名为明太鱼。此后官府为讨好上级,强制渔民集中捕捞此鱼进贡。随着捕捞技术提升,渔民在完成贡额后得以留存部分鱼肉果腹,终于熬过饥荒。若这一记载属实,明太鱼堪称沿海居民的救命鱼。

时至今日,明太鱼在朝鲜文化中仍占据特殊地位。人们将其视为吉祥物,开店迁居时悬挂明太鱼干祈求平安,这一习俗也流传至韩国和中国朝鲜族聚居区。朝鲜族民歌《买明太鱼》更印证了其文化影响力。

生物学上,明太鱼学名黄线狭鳕,是北太平洋重要经济鱼种。其体态修长,背部呈橄榄绿带斑点,腹部银白,栖息于100-300米深海域,以浮游生物为食。20世纪以来,其捕捞量历经多次波动:1930年代达峰值,战后急剧下滑,70-80年代短暂复苏,90年代后因过度捕捞、海水变暖等因素濒临崩溃。

尽管中国是全球最大的黄线狭鳕加工出口国(年产量超30万吨),国内消费却集中在延边等朝鲜族聚居区。沿海居民因海鲜选择丰富,对这种平价鱼兴趣寥寥。但国际市场截然不同——日本的明太子(鱼籽制品)、俄韩的鱼油鱼干需求旺盛,促使中国形成两头在外产业模式:从俄美海域捕捞原料,在吉林加工后销往日韩。

吉林的加工厂通过酶解法高效提取鱼油,采用先进分离技术制作高品质鱼制品。俄罗斯甚至将捕获的黄线狭鳕专程运至吉林加工鱼籽。自1980年代起,大连港口便承担着将鄂霍次克海渔获转运吉林的重任,制成的鱼糜广泛用于鱼排、蟹等常见食品。这场跨越时空的鱼业传奇,既书写了历史苦难中的生存智慧,也成就了现代贸易中的隐形冠军。